靛、紫的色带,这就是光的现象。小玉同学对产生的原因进行了思考,受此启发,在测量凸透镜的焦距时,小玉同学想:如果分别用红光和紫光平行于同一个凸透镜的主光轴射入,

红光、紫光对凸透镜的焦距是否相同呢?他提出三种猜想:

A.红色光对凸透镜的焦距大B.紫色光对凸透镜的焦距大 C.红光和紫光对凸透镜的焦距一样大

你觉得哪个猜想是正确的:,你推断的理由是:。

别是红光的反射光线和折射光线,如图丙所示.如果一束紫光也沿A0斜射向玻璃,请你根据

猜想在图丙中画出该紫光的折射光线(大致位置),并标出传播方向.

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 入射角i | 15° | 30° | 45° | 60° | 70° | 80° |

| 反射角r | 15° | 30° | 45° | 60° | 70° | 80° |

让入射光贴着纸板EF沿AO射向平面镜上的O点,观察反射光的方向。多次改变入射光的方向,观察并描绘光的径迹,量出入射角i和反射角r,记录如表。

次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

入射角i | 15° | 30° | 45° | 60° | 70° | 80° |

反射角r | 15° | 30° | 45° | 60° | 70° | 80° |

让入射光贴着纸板EF沿AO射向平面镜上的0点,观察反射光的方向。多次改变入射光的方向,观察并描绘光的径迹,量出入射角i和反射角r,记录如表。

空气中的入射角i | 0° | 30° | 45° | 60° |

水中的折射角r | 0° | 22° | 32° | 40° |

玻璃中的折射角β | 0° | 17° | 24° | 30° |

分析表中数据,可以得到一些规律:

①把一面平面镜M放在水平桌面上,再把一块硬纸板?立在平面镜上,纸板由可以绕ON折转的A、B两块板组成。

②使A、B两板面处于同一平面内,让-束光贴着纸板沿着某一个角度射到0点,经过平面镜的反射,沿着另一个方向射出,在纸板上用红色笔描出入射光和反射光的轨迹。

③改变光束的入射方向,重做两次。

根据上述实验,回答下列问题:

|

实验次数 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

入射角 |

15° |

30° |

45° |

60° |

75° |

|

反射角 |

15° |

30° |

45° |

60° |

75° |

①本实验多次改变入射角的目的是:(选填字母) 。

A.得出普遍的规律

B.减小误差

②分析实验数据,可以得出结论是:在光的反射现象中,反射角(选填 “大于”、“小于”或“等于”)入射角。

|

实验序号 |

物距u/cm |

焦距f/cm |

像距v/cm |

|

1 |

15 |

8 |

17 |

|

2 |

10 |

30 |

|

|

3 |

12 |

60 |

分析表中数据可知,保持物距不变时,焦距越大,像距越(填“大”或“小”)。

| 装置 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |

| 场所 | 日光下 | 日光下 | 黑暗中 | 黑暗中 |

| 温度 | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ |

| 棉花干湿状态 | 潮湿 | 干燥 | 潮湿 | 干燥 |

| 种子萌发情况 | 23 粒 | 0 粒 | 24 粒 | 0粒 |

a、选择健壮带芽无病虫害的菊花枝条做插穗、将带顶芽的枝条剪成6~10厘米长,去掉基部叶片。分成4组,每组100根。

b、在装好砂壤土的育苗床上搭好支架,遮上塑料布,可保持小环境内的相对湿度。

c、在扦插时先用竹筷按边长为1厘米的正方形进行打孔,再把处理好的插穗插入孔中并按实,扦插后用喷壶把土浇透。

d、扦插后每日早间喷水一次,水量适宜,控制小环境内的相对湿度,并打开塑料布通风两次。

e、经过3周时间,实验数据汇总如下:

组别 | 土壤 | 相对湿度(%) | 插穗选择 | 成活率(%) |

1 | 消毒 | 2030 | 嫩枝 | 23 |

2 | 消毒 | 5085 | 嫩枝 | 93 |

3 | 消毒 | 5085 | 老枝 | 10 |

4 | 不消毒 | 5085 | 嫩枝 | 47 |

假设一:种子在西瓜内缺乏萌发所需的水分;

假设二:种子在西瓜内缺乏萌发所需的空气;

假设三:西瓜内存在某种物质抑制了种子的萌发。

为了验证假设三,小明选取成熟的西瓜进行以下实验:

①将一个成熟的西瓜切开,取出里面的种子并洗净,将瓜瓤捣碎后过滤,西瓜汁备用;

②取两个培养皿,分别贴上注有 A、B 的标签,每个培养皿中均放入多层滤纸,滤纸上各放 10 颗西瓜种子;

③在培养皿 A 中的滤纸滴加一定量的清水,在培养皿 B 中的滤纸上滴加等量西瓜汁;

④将两个培养皿放在温度适宜的环境中,每天添加水或西瓜汁,以保持滤纸湿润,连续观察多天,并记录西瓜种子萌发的数量。

第一步材料处理 | 将质量、大小、形状相同的年糕分别放入三个大小相同的玻璃瓶中,高温处理后待用 | ||

第1组 | 第2组 | 第3组 | |

第二步实验操作 | 将玻璃瓶的橡皮塞打开 | 将玻璃瓶的橡皮塞塞紧 | 将玻璃瓶的橡皮塞打开 |

第三步恒温培养 | 25℃ | 25℃ | 5℃ |

第四步实验结果 | 年糕出现大量菌落 | 年糕无菌落 | 年糕出现少量菌落 |

实验组 | 温度(℃) | 湿度 | 空气 | 种子数 | 发芽率(%) |

A | 25 | 潮湿 | 充足 | 50 | 96 |

B | 5 | 潮湿 | 充足 | 50 | 2 |

C | 25 | 干燥 | 充足 | 5 | 0 |

![]()

|

传送带速度(cm/s) |

3 |

5 |

8 |

11 |

13 |

|

力传感器示数(N) |

0.25 |

0.26 |

0.26 |

0.25 |

0.25 |

A.剪断小卡片

B.剪断细绳

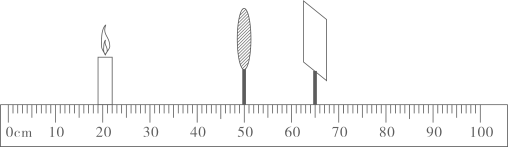

a.用打孔器在大可乐瓶 (填 “同一”或“不同”)高度不同位置打3个相同的小孔,用塞子堵住。

b.如图丙所示,在水平地面上均匀铺一层干燥细沙,将大可乐瓶加满水放在细沙中央。

C.拔出瓶上一个小孔的塞子让水喷出,适当时间后用塞子堵住小孔,用刻度尺测量水喷出的最远距离记录为L1。(此步骤中对“适当时间”的要求是看到,使小孔处的液体压强明显减小)

d.针对另外两个小孔,分别重复步骤c,测量水喷出的最远距离记录为L2和L3。

e.比较L1、L2和L3 , 得到水喷射的距离的远近与小孔附近液体的压强有关。

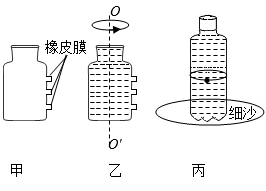

[实验器材]:氢气球、压力传感器、拉力传感器、白纸、金属盒等。

[实验步骤]:

步骤1:金属盒放在质量不计的白纸上(如图1),读出压力传感器的示数;拉动白纸的过程中,读出拉力传感器的示数。

步骤2:将质量不计的氢气球系在金属盒上(如图2),读出压力传感器的示数;拉动白纸的过程中,读出拉力传感器的示数。

步骤3:再往金属盒里注入适量的沙子,使压力传感器的示数为 , 在拉动白纸的过程中读出相关数据。

| 金属盒总重力 G/N | 压力传感器的 F1/N | 拉力传感器 F2/N | |

| 步骤 1 | 4.8 | 4.8 | 1.8 |

| 步骤 2 | 4.8 | 3.2 | 1.2 |

| 步骤 3 | 6.4 | ? | 1.8 |

[实验结论]:接触面粗糙程度相同时,滑动摩擦力大小与重力无关,与压力有关,压力越大,摩擦力越大。

①启动传送带沿逆时针方向转动,当弹簧测力计的示数稳定后,木块相对于地面静止,此时木块所受滑动摩擦力的方向是水平向。

②某次实验中,当弹簧测力计的示数稳定后,改变传送带的速度大小发现弹簧测力计的示数没有改变,说明。

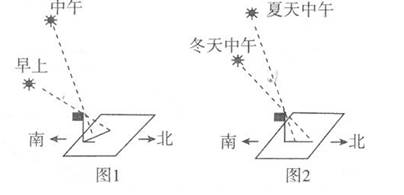

①剪一块白纸板,画上太阳平行光线。再用硬纸做一个“十”字方向标;

②在地球仪上找到丽水的大致位置,用双面胶将方向标固定在该位置处;

③按由西向东方向转动地球仪,观察太阳方位。请回答:

⑴提出问题:哪些现象是和正午太阳高度变化有关的?

⑵建立假设:

①现象一:两幢南北分列的高层公寓,前面一幢楼往往把后面的部分楼层的正午太阳光遮挡住。

假设一:被遮挡住阳光的楼层多少与正午太阳高度有关。

②现象二:学校旗杆的影子,一年中的不同季节,杆影的长短是不一样的。

假设二:。

⑶寻找证据:

为了证明物体的影子长度和正午太阳高度的关系,找到相关证据,我们应该如何去测量呢?。

①证据一:后面一幢楼被遮挡的楼层多少与前面一幢楼的日影长短有关,日影越长,后面一幢楼被遮挡正午阳光的楼层越多。太阳高度越小,楼的日影越长。如果夏季正午后面一幢楼被遮挡的楼层较少甚至没有,说明楼的日影短,正午太阳高度比较大;如果冬季正午后面一幢楼被遮挡楼层较多,说明楼的日影长,正午太阳高度比较小。

②证据二:太阳高度越大,杆影越短;太阳高度越小,杆影越长。

⑷得出结论:正午太阳高度的季节变化规律是:在北回归线及以北地区,。

⑸交流成果。