“五四”以来,文学教育一直是一个重要话题,文言与白话、审美与功利等命题的讨论一直进行着。这种讨论背后折射的是时代、文化、文学、教育等诸多要素之间的复杂关系。而关于“文学教育的危机”则主要是21世纪以来文学界与语文教育界共同关注的话题,且这种“危机”的形式是百年中国文学教育所未遭遇的。

关于“文学教育的危机”,有学者认为,随着大众文化的崛起、文学消费思潮的盛行、审美取向的泛化和转型期各种社会问题的凸显,今天的文学教育正受到大众文化、文学世俗化和庸俗化,以及阅读图像化的外部冲击。就文学教育内部而言,审美特性异化为科学认知、价值理性异化为工具理性等问题直接导致了文学教育的危机。

所谓“危机”,一般频发于文化转型的历史时期。新时期以来,中国的文化转型集中表现在审美文化向消费文化转型、语言文化向视觉文化转型等方面。这些不同层面的文化转型,都对文学教育产生了不同程度的影响。而影响最大的便是语言文化向视觉文化或图像文化的转型,因为这是传播媒介的变革,一种由语言媒介向图像媒介的转变。

以语言文字媒介为中心的文化的特征是“富有逻辑的复杂思维,高度的理性和秩序,对于自相矛盾的憎恶,超常的冷静和客观以及等待受众反应的耐心”。而以图像为中心的文化则以娱乐为核心,“所有的内容都以娱乐的方式表现出来”,需要营造的是形象而不是抽象和复杂,“它使信息变得没有内容,没有历史,没有语境,也就是说,信息被包装成娱乐”。因此,从“语言文字”媒介向“图像屏幕”媒介的转变,“纸上”向“屏上”转变,不仅是一种传播形式的变革,也是一种传播内容的变革,这种变革对传统的文学教育带来冲击。

当图像代替文字成为我们认识世界的方法和途径,并逐步演变成一种思维方式时,以视觉的浅层愉悦和感官的直接刺激为特征的图像阅读取代语言文字阅读也就无法避免了。语言文字建构的美学世界需要我们深入体验、感知与追寻,而图像呈现在我们面前,直接带来轻松、扁平的感受,不需要思维的深度介入,“以揭示的方式遮蔽,以在场的方式不在场,以其强制性的嵌入方式迅速占据我们的思维空间,使我们的思维失去‘延迟’的时空,也就失去了沉思、体悟的时空,它以瞬间的揭示遮蔽其背后隐匿的东西,‘不在场’的‘召唤’被迫搁置”。

在图像阅读过程中,内容丰富多彩,我们却一无所获,我们自以为看尽了人世百态,但心灵则日益浅薄与苍白。读图取代了读文,图像的平面性、感官性、瞬间性与拼贴性,可能就取代了文字的圆整性、思考性、人文性、想象性与审美性。“‘不在场’的‘召唤’被迫搁置”,导致在充满想象的文学阅读中,深层情感互动消失殆尽,精神世界的丰富性、思想世界的多元性也就不复存在了。

在图像世界里,在感官刺激与瞬时享受中,审美感知能力渐行渐远,即便是文字阅读,也会选择那些浅直的国文书、动漫书,更有甚者对传统的文学经典进行戏说与演绎、曲解与颠覆。由此,在生命成长中所必需的养料、如人文精神、审美情怀、情感品质等,也就逐渐减少乃至消失了,通过文学教育来影响人、塑造人的功能也就随之被削弱丧失了。

(摘编自黄敏《传统与新兴文学教育如何携手并进》)

材料一:

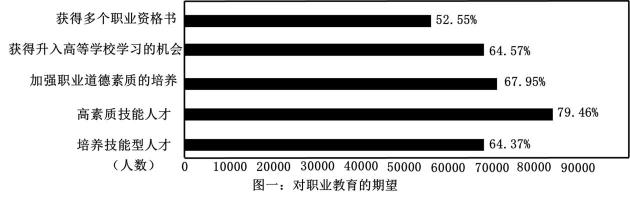

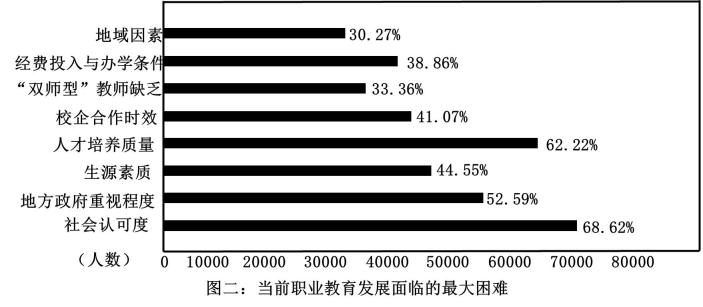

受中国传统观念“学而优则仕”的影响,社会大众一度普遍存在“职业教育低人一等”“只有差生才去上职业学校”等偏见。其实,这种认识并不符合事实。近年来,中高级技工需求旺,缺口大,薪资高,很多中高级职业技术院校的学生,往往还未毕业,就被各大企业争抢一窝。人社部发布的全国“最缺工”的100个职业中,有58个属于“生产制造及有关人员”。尽管各地纷纷打出高薪等“金字招牌”进行“抢人大战”,但是技能人才短缺之势并没有缓解,甚至还有加剧之势。新修订的职业教育法规定,职业教育是与普通教育具有同等重要地位的教育类型。职业教育是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分,是广大青年打开通往成功成才之门的重要途径,肩负着培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要职责。当前,国家正在大力发展职业教育,推进职业教育改革,提高职业教育质量,增强职业教育适应性,建立健全适应社会主义市场经济和社会发展需要、符合技术技能人才成长规律的职业教育制度体系,为全面建设社会主义现代化国家提供有力人才和技能支撑。所以,职业教育和普通教育只是类别不同,而没有高低之分。从国家重视和社会需求的角度讲,职业教育培养出来的技能型人才将大有机会崭露头角。

(摘编自易全勇《让职业教育真正“香起来”“热起来”》,《光明日报》2022年5月10日)

材料二:

(摘自《中国职业教育发展大型问卷调查报告》)

材料三:

面对数字经济、人工智能等冲击之下“软、硬技能”平衡的问题,多数职场人表达了清晰的诉求。以计算能力,读写能力等认知技能为代表的“硬能力”已经不是劳动者在职业上取得成功的限制性因素。《2022年中国职场人群发展建议白皮书》调研数据显示,受访职场人对职场能力的重要性认知中更偏重非认知能力的“软技能”,其中,“工作沟通能力、时间管理及目标管理能力、社会交往能力、管理能力和学习能力”位居前五位。劳动者普遍认为自己最想提升的也是“软技能”。

来自就业人群的反馈实际上也是对于就业岗位“软能力”需求的一种直观反映。一方面,新一轮科技革命和产业变革深入发展,新兴就业创业机会日益增多,但能否驾驭新岗住,拥有适应性的职业技能对于劳动者就业来说至关重要。另一方面,随着数字技术加速取代简单重复的工作,“软技能”在职业发展中发挥着愈发关键的作用。同时,来自雇主的期待也是明确的,对“团队合作、人际沟通与协调,快速学习”等劳动者的“软技能”也有迫切的提升诉求。

(摘编自《培育职场“软技能”厚植高质量就业基础》)

属于自己的貂皮大衣

【美】杜鲁门·卡波特

芒森太太在她金棕色的头发上别进一朵亚麻布制作的玫瑰花,从镜前退后几步审视效果。然后两只手抚过臀部……裙子是有点太紧了,就这么回事。“再改也无济于事了。”她生气地想。最后藐视地瞥了一眼镜中自己的样子后,她转身进了起居室。

不过芒森太太此时太激动了,都分不出心思来真正着恼了。薇妮·朗杜就要来看她了,想想看,薇妮·朗杜唉……而且就在今天下午!她一想到这一点,胃里简直就像生出了两只扑棱棱的翅膀。已经差不多有五年时间了,薇妮就一直待在欧洲。芒森太太一旦跟别人讨论起战争这个话题,她总会不可避免地宣称:“唉,你们可知道我有一个闺中密友现如今就住在巴黎呢,就是薇妮·朗杜,德国鬼子开进去的时候她可就在那儿呢!”

门铃突兀地响了起来。一直响到两下以后,芒森太太身子才能动弹起来,她就兴奋到那种程度。她终于算是镇定下来,走去应门。

一开始,芒森太太都没认出她来。站在她面前的那个女人根本就没有梳什么朝上的时髦发式……相反,她的头发竟然没精打采地耷拉着,一副根本就没梳理过的样子。大正月里竟然穿了条印花裙子!芒森太太竭力不要带出失望的语气,道:“薇妮,亲爱的,你变化够大的,我早该一眼就认出你来的。”

那个女人仍旧站在门口。她胳膊底下夹着个巨大的粉色盒子,灰色的眼睛好奇地打量着芒森太大。

“是吗,伯莎?”她的声音是一种怪异的低语,“你这么说真是体贴,非常体贴。我也早该认出你来的,虽说你比以前可是胖多了,是不是?”然后她才握住芒森太太伸出来的手,进了屋。

芒森太太有点尴尬,不知道该说什么才好。两人手挽着手走进起居室,双双落座。

“亲爱的,跟我说说咱们别后的一切。你是什么时候回国的?”

薇妮把那个粉色的大盒子放在两腿之间,交叠起双手。“我回来差不多已经有一年了,”她略顿了顿,然后意识到了女主人吃惊的表情,匆忙补充道,“不过我一直都没来纽约。自然,我是早该跟你联络的,不过我一直都待在加利福尼亚。”

“你知道吗,伯莎,在我决定处理掉我的貂皮大衣时,我一下子就想到了你。”

芒森太太看到薇妮的脸上突然一阵潮红。

“你的貂皮大衣?”

“是呀,”薇妮道,把那个粉色盒子举了起来,“你记得我的貂皮大衣的。你一直都羡慕不已。你一直都说它是你见过的最可爱的大衣。”她开始解开盒子上系的边缘已经磨损的丝带。

“当然,是呀,当然了。”芒森太太道,让“当然”带上了温柔的颤音。芒森太太眼看着她打开盒子里衬的棉纸,看到她指甲上龟裂的指甲油,看到她的手指上珠宝皆无,突然意识到了很多隐舍的内情。

“于是我就想到了你,除非是你想要它,否别我决不肯出手,想到别的任何人拥有了它我都会受不了。”她拎着那件大衣,站起来,翻来覆去地展示。那确实是件漂亮的大衣;毛皮闪着富丽的光泽,非常柔顺。芒森太太伸出手,用手指在它表面抚过,逆着纤毛的纹理轻轻抚弄。她不假思索地就脱口而出:“多少钱?”

芒森太太飞快地缩回手去,仿佛她触到的是火焰,然后她听到薇妮的声音,细小,疲惫。

“我花了差不多一千块。一千块是不是太多了?”

“恐怕是太多了。我真的买不起。”芒森太太思绪纷乱地道,眼睛仍旧盯着那件大衣,不敢抬起眼睛去看另一个女人的脸。

薇妮把大衣往沙发上一扔。“唉,我真心想让你拥有它。一千块也真不算多,不过我想从我的投资里也应该能得到些回报……你出得起多少?”

芒森太太闭上了眼睛。哦,上天,这么做真可怕!

“也许四百块。”她虚弱地回答。

薇妮再次捡起大衣,开心地说:“试穿一下,看合不合身。”

两人走进卧室,芒森太太在她衣橱上镶的大穿衣镜前穿上了大衣。只要略作改动,袖子截短一点儿,也许可以拿去重新上上光。是的,它肯定能为她增光添彩。

“哦,我觉得它很漂亮,薇妮。你能想到我真是太好了。”

薇妮靠着墙,卧室巨大的窗户使阳光非常明亮,她苍白的脸在光照之下显得非常严峻。

“你可以给我开张支票。”她无可无不可地道。

“是的,当然。”芒森太太道,这才突然间回到了现实中。想想看,伯莎·芒森拥有了属于自己的貂皮大衣!

两人又回到起居室,她为薇妮开具了支票。薇妮仔细地叠好,放进她小小的串珠手袋里。

芒森太太竭力想找些话题聊聊,可她每一次都撞到了一堵冷冰冰的墙上。最后,在许诺了第二天一定给她打电话以后,薇妮走了。她走了以后,芒森太太禁不住想:“唉,可怜的薇妮,现在她只是个难民了!”然后她拿起她的新大衣,进了卧室。

她在衣橱的黑暗中摸索着把大衣挂在了一个挂钩上。她稍微拽了一下,竟然听到一声可怕的斯裂声。她一把把大衣拿到亮处,发现一只袖子已经扯开了,她把裂口处撑开,又轻轻撕扯了一下。裂口撕得更大了,然后又出现了新的裂口。她脑子里一片空白,心一下沉了下去,她知道这整件大衣都已经朽烂了。“哦,我的上天,”她道,紧紧抓住头发上那朵亚麻布的玫瑰花,“哦,我的上天,我被人坑了,被人坑死了,而且一点补救的办法都没有,一点都没有!”芒森太太突然意识到,薇妮明天,不如说永远都不会打电话过来了。

(有删改)

晋元帝建武元年,河南王吐谷浑卒。吐谷浑者,慕容廆之庶兄也,父涉归,分户一千七百以隶之。及廆嗣位,二部马斗,廆遣使让吐谷浑曰:“先公分建有别,奈何不相远异,而令马有斗伤!”吐谷浑怒曰:马是六畜,斗乃其常,何至怒及于人?欲选别甚易,恐后会为难耳!今当去汝万里之外。”遂帅其众西徒。廆悔之,遣其长史乙那娄冯追谢之。吐谷浑曰:“先公尝称卜筮之言,云‘吾二子皆当强盛,祚流后世’。我,孽子也,理无并大。今因马而别,殆天意乎!”遂不复还,西傅阴山而居。属永嘉之乱,因度陇而西,据洮水之西,极于白兰,地方数千里,鲜卑谓兄为阿干,廆追思之,为之作《阿干之歌》。成帝咸和四年,羌酋姜聪刺河南王吐延。吐延不抽剑,召其将纥扢埿,使辅其子叶延,保于白兰,抽剑而死。叶延孝而好学,以为“礼,公孙之子得以王父字为氏”,乃自号其国曰吐谷浑。吐谷浑王辟奚,叶延之子也,好学,仁厚而无威断、三弟专恣、国人患之。长史钟恶地,西漒羌豪也,谓司马乞宿云曰:“三弟纵横势出王右几亡国矣吾二人位为元辅岂得坐而视之诘朝月望文武并会吾将讨焉王之左右皆吾羌子转目一顾立可擒也”宿云请先白王,恶地曰:“王仁而无断,白之必不从:万一事泄,吾属无类矣。事已出口,何可中变!”遂于坐收三弟杀之。辟奚惊怖,自投床下,恶地、宿云趋而扶之,曰:“臣昨梦先王敕臣,云‘三弟将为逆,不可不讨。’故诛之耳。”辟奚由是发病恍惚,命世子视连曰:“吾祸及同生,何以见之于地下!国事大小,任汝治之,吾余年残命,寄食而已。”遂以忧卒。

(选自《通鉴纪事本末·吐谷浑盛衰》,有删改)

①先公尝称卜筮之言,云“吾二子皆当强盛,祚流后世”。

②王仁而无断,白之必不从;万一事泄,吾属无类矣。

《灉①湖山寺》

张说

空山寂历道心生,虚谷迢遥野鸟声。

禅室从来尘外赏,香台岂是世中情。

云间东岭千寻出,树里南湖一片明。

若使巢由②知此意,不将萝薜易簪缨③。

【注】①灉(yōng)湖:在今岳阳市南,又称南湖。②巢由:巢父和许由。相传,尧要把君位让给巢父,巢父不受;尧又要把君位让给许由,巢父教许由隐居;许由逃至箕山下,农耕而食,尧又请他做九州长官,他到颍水边洗耳,表示这话弄脏了他的耳朵。③簪缨:古代显贵者的冠饰,比喻高官显宦。

网络空间是亿万民众共同的精神家国。网络空间_______________,生态良好,符合人民利益;网络空间_______________,生态恶化,不符合人民利益。因而,要加强网络内容建设,做强网上正面宣传,做到充沛的正能量、高昂的主旋律,为广大网民特别是青少年营造风清气正。

古人云,世异则事异,事异则备变。( )如何更好使用互联网,使之利于社会,利于民众,如何牢牢把握网上舆论斗争主导权,如何让互联网成为凝心聚力的大舞台,画好奋斗奋进同心圆,是我们社会应当直面的现实课题。

理性和语言是人类交往过程中的纽带。要想把握互联网主动权,让互联网成为我们社会的“加分项”,真正造福社会与民众,一靠理性的坚守,二靠有魅力的语言。而优秀的网络评论,追求的是理性,强调的是“_______________”的见识,正好兼顾了这两点。

碘缺乏病指机体因缺乏微量元素碘而引起一系列疾病或危害的总称。 , 全世界约有110个国家都有此病的流行。在防治碘缺乏病的措施中,补碘是最有效、最简单、最经济的方法。补碘的方法很多,各国采取的措施也不尽相同,包括使用碘盐、注射碘油剂、口服碘油丸、吃碘强化食品、饮用水补碘等。

但在日常生活中,很多人不分青红皂白,把碘盐拒之调味品之外。其实, 。这是因为人体内2/3的碘存在于甲状腺中,甲状腺可以控制代谢,而甲状腺又受碘的影响。所以,若碘不足的话,就可能引起心智反应迟钝、身体变胖以及活力不足等问题。然而,随着甲亢发病率的不断升高,人们把矛头指向了碘盐,认为其原因是碘摄入过量,碘盐似乎成了致病“元凶”。确实, , 但不能就此拒绝碘盐。如果一味地拒绝碘盐,使人体处于缺碘状态,会诱发其他甲状腺疾病。因此,除了病情尚未得到彻底控制的甲亢患者,其他人群不必刻意拒绝碘盐。尤其是内陆居民,平时食用海产品较少,碘摄入量不足,可通过碘盐来补充。

“自古英雄出少年”语出宋朝民间小说《隋唐传奇》,原句为“自古英雄出炼狱”,用以夸赞古今众多英雄在很小的时候就能取得了不起的成就,但是必须要经过磨炼、打击、学习和忍耐。后演化为“自古英雄出少年”,除了夸赞,更多的是对年轻人的信任、劝勉、鼓励和期待,流传甚广。

先师孔子就称赞和勉励年轻人“后生可畏”。孔子认为,年轻人的优势在于体力充沛、精力充足,恰是学习的大好时机,年少之时应积极向学,不虚度光阴,假以时日将大有作为。

作为新时代的青年,你如何才能成为英雄和可畏之人?请结合你对自身发展的思考写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字![]()