材料一:

材料二: 刻有文字的甲骨

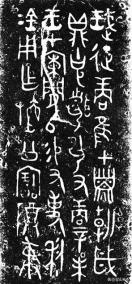

材料三: 右图为西周早期青铜器“武王征商簋”的铭文, 内容如下:“武征商,

惟甲子朝,岁鼎,克闻夙有商。辛未,王在阑师,锡右史利金,

用作檀公宝尊彝”。译文大意是:周武王征伐商纣王。 一夜之间

就将商灭亡,在岁星当空的甲子日早晨,占领了朝歌。在第八天

后的辛未日, 武王在阑地论功行赏, 赐给右史利许多铜、锡等金属。

右史利用其为祖先檀公作此祭器,以纪念先祖檀公。

该地稻谷的出土说明了什么?

么意义?

材料一:

秦始皇诏十六斤铜权(秤砣) | 李斯等《琅琊石刻•始皇颂诗》节选 |

| 皇帝之功, 勤劳本 事……器械一量,同 书 文 字 …… 六 合 之 内,皇帝之土……功 盖五帝,泽及牛马。  |

材料二: 秦王(始皇)怀着贪婪卑鄙之心做事,只想施展他个人的智慧,不信任功臣,不亲近百 姓庶民,抛弃以仁义治天下的政策,树立个人权威,禁除诗书古籍,以严刑酷法治民,把残暴苛虐作为治理天下的根本。

——译编自贾谊《过秦论》

材料三: 秦朝废除分封制,实行郡县制是最大的公;虽然他的动机是为私的,是皇帝想要巩固个人的权威, 使天下的人都臣服于他, 但是废除分封, 以天下为公, 却是从秦朝就开始了 ……这不是秦始皇的本意,而是形势发展的结果。

——译编自柳宗元《封建论》