材料一 道德仁义,非礼不成。……是以君子恭敬撙节,退让以明礼。

——《礼记·曲礼》

材料二 刑过不避大夫,赏善不遗匹夫。

——《有度》

材料三 《大明律》的许多条文直接来自《唐律》……由于明代社会各阶层的分化和各种新兴社会力量的兴起以及大量社会矛盾的出现,使得新兴的《大明律》必须以“法”的本来面目出现,以规范各种社会势力激烈斗争的政治局面……清末薛允升曾在《唐明律合编》中对两部法典进行了研究后说: “大抵事关典礼及风俗教化等事,《唐律》较《明律》为重,贼盗及有关帑(tǎng,指收藏钱财的府库或钱财)项钱粮等事,《明律》又较《唐律》为重。”

——摘编自徐晓庄《<大明律>之特点琐谈》

材料四 宋代乡约之法: “众推有齿德者一人为都约正,有学行者二人副之。……置三籍,凡愿入约者,书于一籍;过失可规者,书于一籍;德业可劝者,书于一籍。……

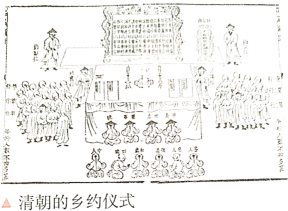

清朝前期的乡约可分为村乡约、族约和乡乡约三种形式。村乡约一般大村一村为一约,小村数村为一约;族约一族为一约;乡乡约设于农村各乡,一乡为一约,它们都隶属于州县,对州县负责。乡约辖区的户籍人员必须入约,即使大逆不道之人也不被开除约籍。村乡约和乡乡约分别设约正一名,有的还设约副若干名。约正、约副负责推说义理、宣讲圣谕(康熙“圣谕”及《大清律例》)、举善纠恶,平时负责调节纠纷,投呈佐证,稽查奸宄盗逃和应付州县之事。他们由州县官从本乡本里选人担任。

——摘选自段自成《清代前期的乡约》