| 年代 | 省数 | 道、路数 | 州数 | 郡(府、国)数 | 县(侯国)数 |

| 秦始皇二十六年 | —— | —— | —— | 36 | 不详 |

| 西汉平帝(1-5年) | —— | —— | 13 | 103 | 1578 |

| 东汉顺帝(126-144年) | —— | —— | 13 | 105 | 1180 |

| 隋大业五年(609年) | —— | —— | —— | 190 | 1255 |

| 唐开元二十八年(740年) | —— | 15道 | —— | 328 | 1573 |

| 宋宣和四年(1122年) | —— | 26路 | 288 | —— | 1234 |

| 元朝 | 12省 | 183路 | —— | 97 | 1425 |

上表是根据历代《地方志》整理而成,反映出从秦朝到元朝( )

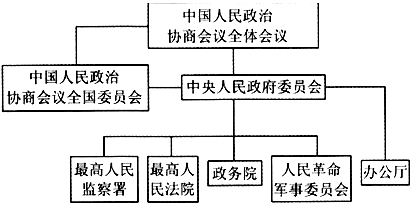

下图是中华人民共和国某时期政权组织结构示意图。中央人民政府委员会( )

①接受中国人民政治协商会议全体会议的领导

②具有新民主主义政权性质

③依据《中华人民共和国宪法》履行职权

④领导完成了社会主义改造

材料一 宪政制度能够在英国产生有赖于英国传统习惯和中世纪分封制度中有丰富妥协因素……克伦威尔在内战后借助议会军建立起来的专制统治使得英国人充分认识到,通过圣洁的革命建立起来的专制统治比传统君主制度危害更大。

——王从圣《各国民主制度的建立途径》

材料二 美国实行立法、行政、司法三权分立制,国会与总统领导的政府各自分立,由选民分别选出。总统只对人民负责,不向国会负责,国会没有要求政府辞职的权力,也没有将总统免职的权力;国会不向总统负责,总统也没有解散国会的权力。国会与总统彼此独立,没有相互依存关系,更没有从属关系。

——摘编自任航《代议制的美国模式论析》

材料三 《中华民国临时约法》的失败固然是由于当时的中国社会政治环境所造成,但其本身存在的严重缺陷,乃是导致其失败的根本原因。由于《中华民国临时约法》的制定在形式上就缺乏代表性,所以在内客上很难反映各阶层意见,其内客虽然是先进的,但从其形式来看,科学性、民主性均有所欠缺,宪政在一个国家的确立,往往是几代人努力的结果,绝非一朝一夕所能完成,尤其是像中国这样一个几千年专制的国家。

——音正权《〈中华民国临时约法)的主要缺陷》

请回答:

材料一 春秋时代,郡县制开始萌芽。楚、秦、晋等国出现了县,最初设在边地,带有边防性质。郡的出现比县稍晚,也多在边地。到战国时代,在边地的郡下分设若干县,产生了郡县两级制。秦始皇统一中国后,废封国,将郡县制推向全国。郡县制为汉代沿用。汉武帝分境内为十三刺史部,简称“十三部”或“十三州”。这时的州还只是一种监察区,各州置刺史一人,代表中央巡查郡县吏治。到东汉时,刺史已有固定治所,并掌握了地方行政权,对所部郡县官吏实行管理,州正式成为地方行政区。州郡县三级制历两晋南北朝不变。

——摘编自薛明扬主编《中国传统文化概论》

材料二 隋初沿用州郡县三级制。但南北朝以来,行政区划变化纷繁,反映出地方分权的特点。开皇三年,兵部尚书杨尚希上表说:“窃见当今郡县,倍多于古,或地无百里,数县并置;或户不满千,二郡分领……所谓民少官多,十羊九牧……今存要去闲,并小为大,国家则不亏粟帛,选举则易得贤才。”隋文帝采用此建议,罢去郡一级,改为州县两级制,并且合并了一些州县,清除了过去层次、机构过多的弊端,进一步加强了中央对地方的控制。

——摘编自朱绍侯等主编《中国古代史》

材料三 为加强边防,唐在沿边重镇设立节度使。节度使最初只掌兵权,后来总揽军、政、财、监之权,权重势雄,独霸一方。安史之乱后,藩镇“相望于内地”,“屯重兵,多以赋入自赡”,“喜则连衡(横)而叛上,怒则以力相并”。

宋太祖即位后,革除前朝之弊,“申命诸州,度支经费外,凡金帛以助军实,悉送都下,无得占留”,并采取派遣官员监察地方等多项措施,“由是利归公上而外权削矣”。宋太宗时,节度使掌控的支郡也被收回,从此“无复领支郡者”。

元朝变革地方行政制度,设立行省。行省官员常以“藩大臣”和封疆大吏自居,替朝廷镇守地方;凡行政号令和公文申禀,“不敢专决大政,咨中书(省)而后行”。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

材料一 科举始于隋唐时期,是通过考试选拔官员的制度。19世纪中后期,工矿企业大出现,铁路、轮船等新式交通事业逐步发展。20世纪初,清政府增设外务部、商部、学部、度支部、法部、邮传部等新机构。1905年,清政府颁布渝令,规定自次年起停止科举取士制度。1915年,民国政府公布了《文官高等考试令》等法令。

材料二 19世纪,英国政府除了国防、财政、税收、社会治安等传统事务外,还要管理经济、文化、科技、教育等新事务。当时国王、贵族仍主导着文官的任用,政府部门工作效率低下。曾任驻华领事馆翻译的密迪乐提出,英国应该采用中国科举制公开竞争的原则,面向全体国民,实行考试录用官员的制度。1850-1870年间,许多杂志介绍中国科举制选官程序和方法。1855年,英国开始实行文官考试制度,确立考试竞争和择优录用原则。1870年,英国完成了文官制度的改革,实现了从直接任命官职到公开竞争、考试录用的重大转变。

19世纪以来,英国借鉴中国科举考试制度进行文官选拔制度改革;20世纪初,中国废除科举考试,推行新式教育体制。请评析这一现象。